クラシックロックドリルの世界

番外編⑨ 江戸時代の坑夫

江戸時代の坑夫と山例五十三ヶ条(坑夫は刀二本差した野武士格)

2人の坑夫と運搬人夫。江戸時代の足尾銅山1)

2人の坑夫と運搬人夫。江戸時代の足尾銅山1)

1.坑夫と徳川家康

江戸時代、鉱山経営は財政上極めて有利なことから幕府は積極的に鉱業を振興しました。幕府は新鉱山開発のため、山師(山仕)、金堀師(坑夫)に53ヶ条からなる山例仕法書を定め、この山例の巻物を所持している者は苗字帯刀を許した野武士格として天下いずれの地を歩くも自由としました。

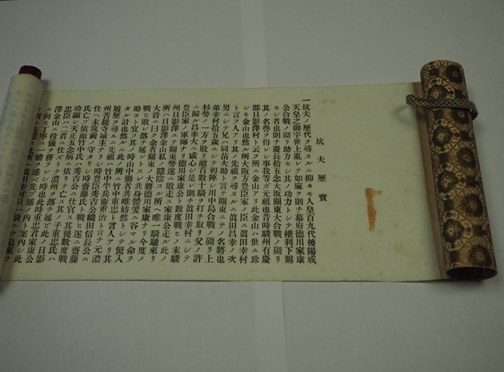

山例53カ条(大正時代の復刻品)

山例53カ条(大正時代の復刻品)

足尾銅山記念館 所蔵

その理由が、家康の危機を日影沢鉱山(静岡県 安倍金山)の坑夫が助けた為であり、以下の「坑夫取り立て式での口上」で述べています。

「そもそも坑夫の源と云いつば、淳和奨学両院別当源氏長者征夷大将軍徳川家康公が三方ヶ原の合戦に打ち負け、駿州は日蔭澤の山中に身を隠されました節、折しも其處に働いてをりました坑夫の手引で、しばらく坑籠りをなされ、幸に危難を遁れました。そのことが深く思召しに叶い、坑夫を帯刀御免野武士の格にお取立てになりました。・・・・・」

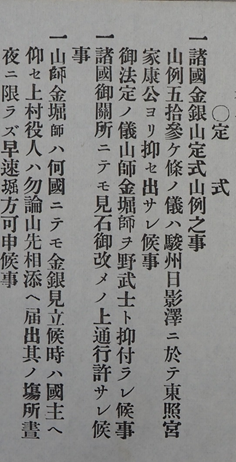

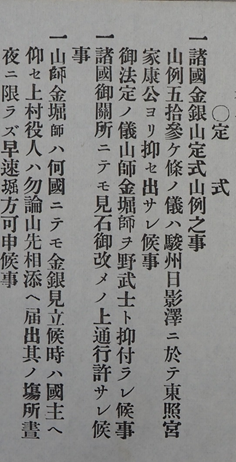

山例53カ条の序文

山例53カ条の序文

この資料によると、戦に負けた家康は真田幸村に追われて単騎で日影沢鉱山の洞窟に逃げ込みますが、逃げ込んだ洞窟から光が差し出したため居場所がばれそうになります。坑夫たちはあの光は坑内の金の光ですと嘘をついて幸村をやり過ごします。

一命を取り留めた家康は、感謝として坑夫を野武士と取り立てて、諸国の関所も見石改めの上で通行できる特権を与えたとなっています。

もちろん、このような事実は無く、山師、坑夫の身分を高くするため徳川中期以降に創作されたものと言われています。

そのため資料によって内容はいろいろで、例えば写真の資料では家康は慶長15年(1610年)大阪関東大合戦⦅関ケ原の戦い(1600年)の事か?⦆で家康が真田幸村に敗北して日影沢鉱山に逃げ込んできたことになっていたりします。

江戸時代の鉱山は国家の所有物であり、幕府直轄以外の各藩の鉱山は幕府からの預かりものでした。坑夫が仕えているのは山であり特定の主人ではありませんので野武士格とされました。

山を離れた坑夫は「浪人」となり、新しい鉱山に腰を据えると再び野武士扱いとなります。

坑夫は天下いずれの地に転嫁し歩くも全く自由と便宜を与えましたので、日本全国を稼ぎ渡り新鉱山を開発しました。江戸時代には大小合わせて千を超える金属鉱山があったとも言われています。

2.坑夫と関所

江戸時代の街道には関所が設けられ、武士の場合は領主が発行する通行手形が無ければ通行できませんでしたが、坑夫は自分が働いた鉱山の鉱石を見石(みいし:見本の鉱石)として持ち歩き、関所で役人に見石の素性を述べることが通行手形の代わりとなりました(見石改め)。

山例(山法)五十三ヶ条の見石改めの上で関所通行を認める条文

山例(山法)五十三ヶ条の見石改めの上で関所通行を認める条文

関所での見石改めは次のような流れでした

役人「お前は何者じゃ」

坑夫「坑夫で御ぜえます」

役人「坑夫なら見石を持参してあるか」

坑夫「ここに御ぜえます」(見石を役人に披露する)

役人「その石は何か」

坑夫「伊予の蘆谷(別子銅山)の銅で御ぜえます」

役人「次の石は何か」

坑夫「野州の鷹の巣澤(足尾)の銅で御ぜえます」

等々、坑夫は見石の出所(素性)と岩質(たち)について役人に説明を行います。

役人が坑夫の受け答えに満足すると

「つかえ無し 通れ」

となります。

芸人が芸を披露することで関所を通れたように坑夫も専門知識を披露することで関所を通過できました。

(別の条文では、関所が見石を事前に用意する関所もありました)

3.自坑夫と渡坑夫

江戸時代、坑夫には自(地)坑夫と渡坑夫の別があり、その違いは自坑夫(地坑夫)とは妻帯で土着の坑夫、渡坑夫とは独身で鉱山を渡り歩く坑夫と言われました。

両坑夫とも坑夫への取り立てに際して身元保証の親分が必要ですが、渡坑夫には親分の扶養義務が有るのに対して自坑夫には親分の扶養義務はありませんでした。

また名乗りの際、渡坑夫は「何国の産」と言い、自坑夫は「何国の住人」と言いました。

取り立てられた坑夫は友子(ともこ)衆という全国的な坑夫間の互助組織に所属しますが、明治初期まで自坑夫と渡坑夫の飯場(宿舎)は別々であり友子衆も別組織で交流はほとんど無かったようです。

鉱山を移動する際に坑夫は全国に巡らされた友子制度を頼りとしましたが、初対面の際に決められた作法で挨拶を行わないと坑夫と認めらませんでした。言い間違えたり、所作に間違いがあると「騙り」とみなされ、袋叩きになって追い出されたと言います。

新しい飯場に到着した自坑夫の挨拶の例。坑夫は武士ですので羽織袴に両刀を差して旅をしました。

坑夫「たのもう」

取次が出てくる。

坑夫「友子衆イ組の御飯場はこちらでございますか」

(足尾の坑夫飯場はイ組、ロ組、ハ組とイロハで分けられていた)

取次「左様でございます」

坑夫「私生国は南海道紀州の者、何の某と申します金堀に御座います。

御当所盛山と心得、友子衆を頼って坑夫浪人の身の上、どうか草鞋を解かして貰いたい」

取次は一旦奥へ入り、また出てきて「さあ、さあ、浪人衆おぬぎください」

坑夫「さようなれば下駄を一足かしていただきます。すすぎ場はどちらでございますか」

(例え目の前にすすぎ場があっても必ず訊ねなくてはいけません)

取次人「すぐ前でお洗いください」

取次人「浪人衆、お荷物お差料は始末いたします。どうかお渡しを」

取次は荷物と両刀を受け取り、刀は床の間の刀掛けにかけます。

足を洗った坑夫は上がり框に座って控えます。

取次は「そこは端近まず此方へ」と座敷へさそいます。

坑夫は「どうか此の座で御免蒙ります」と一旦は遠慮しますが、

取次は「どうぞ、どうぞ」と何度もさそい、抗夫はやっと座敷にはいります。

座敷には飯場の友子衆が座って待っていますので坑夫は下座に畏まり

坑夫「貴方さんには初めて御面会しますと存じますが、間違えましたら粗忽御免を蒙ります。

先ずもって余寒の砌、御障りもなく、ごきげん麗しくご繫盛の段、珍重に存じ上げます」

坑夫「私生国は南海道紀州の住人、親分は貸元の〇山×夫と申します。

従って私は何の某と申す自坑夫で御座います。此度御山盛山と承り、友子衆を頼り坑夫浪人の身の上、

一向若いものでございますから、何分よろしくお願い致します」

親分「浪人衆、これはご丁寧な御挨拶恐れ入ります。

飯場銘々一同が御挨拶いたすのが本来でありますが、勝手ながら欠けせ致して御免を蒙ります」

坑夫「左様で御座いますか、一々御挨拶さしていただくのが本来で御座いますが、

仰せに従い御免を蒙ります」

以上の挨拶が交わされ、さらに本式ではこの後に三献の盃へと進みます。

4.御山法「宝の巻」

鉱山の仕法の掟である山例五十三ヶ条とは別に坑夫が守るべき山の仕法、測量法、採鉱法、吹き方(製煉)などの詳細は御山法によって定められており、違反者には厳しい罰則がありました。

各鉱山で山例、山法の詳細が異なりますが、ここでは足尾銅山、古河鉱業に残る資料を中心に山例五十三ヶ条と御山法について内容を一部紹介します。

①刑罰(三法)

一、鑿角送り候者、謀判之科に准ず(鑿角送り:坑内の基準点を壊したり動かすこと)

一、金格子破り候者、関所破りの科に准ず(金格子:坑内の通行を規制する柵)

一、当番欠き切羽明け候者、出仕欠き候科に准す

上記三条は三法と言い、罪人は耳、鼻、片小鬢を剃り落とした上で山を追放することになっていました。

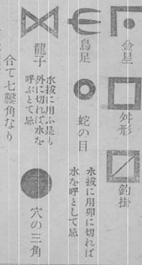

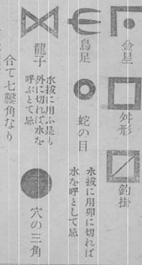

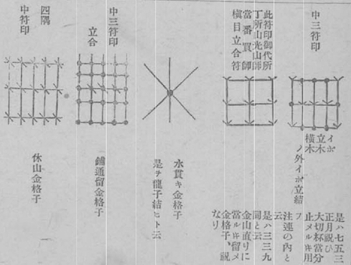

実際の鑿角の印の例

実際の鑿角の印の例

実際の金格子の例

実際の金格子の例

その他に鉱山で使用する金道具を盗むとアキレス腱切断の上で追放。

徒党を組んで違法の願い事をした者や、他の鉱山と鉱石の売買をした者も三法と同じに、耳、鼻、片小鬢を剃り落とした上で山を追放などとなっています。

軽い刑罰としては喧嘩口論をした者、怠けて仕事をしない者は縄をかけて山から追放などがありました。

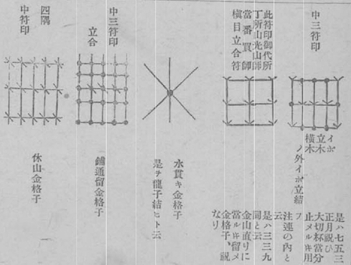

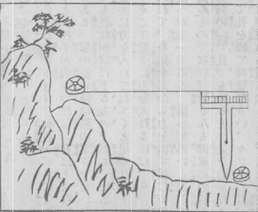

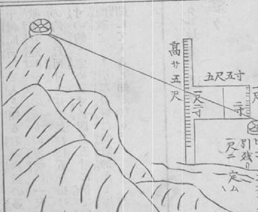

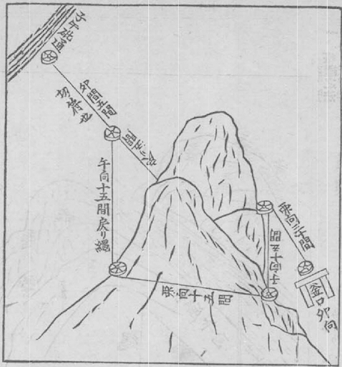

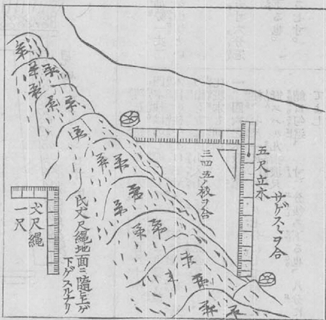

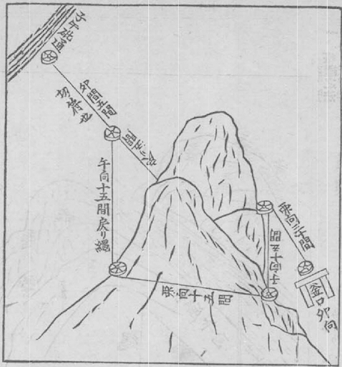

②縄継之法(測量法)

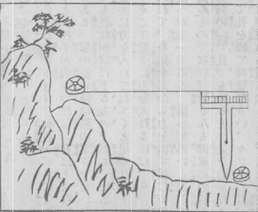

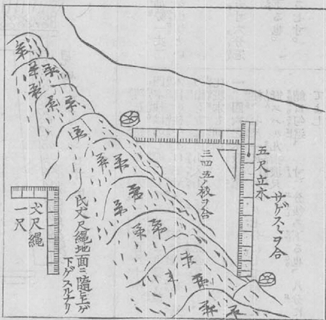

様々な測量方法について図入りで説明されています。

測量法:大曲尺縄

測量法:大曲尺縄

測量法:板縄之法

測量法:板縄之法

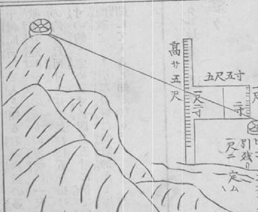

測量法:寄せ縄之法

測量法:寄せ縄之法

測量法:板縄之法

測量法:板縄之法

③鎚立之方式(鉱口開口の儀式):七五三の鎚

新しい坑口を開く時は、

図のようにタガネ(手金)、鎚などを並べて手を組んで準備をし、

タガネを切羽の真ん中に合わせてから鎚を当てて

「岩中七宝脇出諸人安全」

(いわなかしっぽうわきいでしょにんあんぜん)

と唱えて鎚を三つ打ちます。

また鎚を頂いて

「山内繁盛山師利運増長」

(さんないはんじょうやましりうんぞうちょう)

と唱えて鎚を五つ打ちます。

また鎚を頂いて

「山神十二神三宝荒神土神守護し給え」

(さんじんじゅうにじんさんぽうこうじんつちかみしゅごしたまえ)と唱えて鎚を七つ打ちます。

これが七五三の鎚と言う祝いの鎚となります。

その後も儀式は続き、最後は酒が振舞われます。

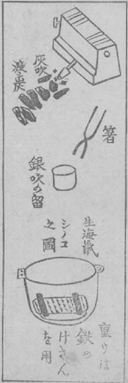

④吹き方(製煉)

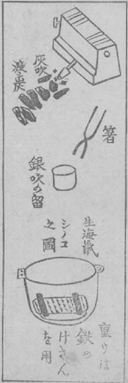

灰吹きの道具

灰吹きの道具

採掘した鉱石を炭で加熱、溶解させて鈹(カワ、硫化銅)とカラミ(残りカス)に分離させる(素吹き)。

鈹を剥ぎ取り、炉で高圧風を吹付けて加熱すると、硫黄と鉄分が酸化反応することにより、粗銅を分離させ回収する(真吹き)。

金、銀を含んだ粗銅を鉛と一緒に溶かし合う(合わせ吹き)

溶融点の違いにより、銅を鉛合金から分離させる(南蛮吹き)。

鉛合金を載せた灰を炉に盛り、渡し炭を載せて、ふいごで吹付けながら加熱すると、鉛などが溶け込んだ灰の上に金や銀(形状が生海鼠、なまこ)が現れるので箸で取り出す(灰吹き)。

明治になり鉱山は政府の所有となり、明治九年に廃刀令で坑夫の帯刀が禁止されました。

新しい鉱山管理体制の下で自坑夫、渡坑夫の友子制度も一本化されていくことになります。

引用)

1)日光山誌、植田孟縉 編(河西愛貴 画, 山中洞穴図)、天保8(1837)年

鉱夫之友 第35,36,37,40,74,76,77,78,81,82,83,84号、古河鉱業/足尾事業所、大正時代

「山例五十三ヶ条」と「御山法」について、亀田政男、鉱山 No.49(2)(527)、金属鉱山会、1996-03

「友子同盟に関する調査」、農商務省鉱山局、大正9年6月